大仁科技大學 https://www.tajen.edu.tw/

大仁科技大學 Tajen University | Facebook

敏惠醫專與大仁科大簽署合作備忘錄 推動醫護與智慧教育新發展 | 中央社訊息平台

大仁科技大學舉行第10任校長交接典禮 | 中央社訊息平台

大仁科大校園12景 二部曲 | 中央社訊息平台

(中央社訊息服務20240618 13:09:09) 大仁科技大學今日迎來了113屆畢業典禮,這一盛大活動不僅慶祝了新一批畢業生的誕生,更以豐富多彩的校園活動,吸引了數千名新舊校友、畢業生家長、貴賓的參與,共同見證大仁科大傳承與創新的輝煌歷程。

校園12景揭牌儀式:重溫美好記憶 活動緊接在畢業典禮之後,揭開了校園內12個標誌性景點的全新篇章。其中,理查花園(Richard Garden)和喜多廊成為最受矚目的亮點。

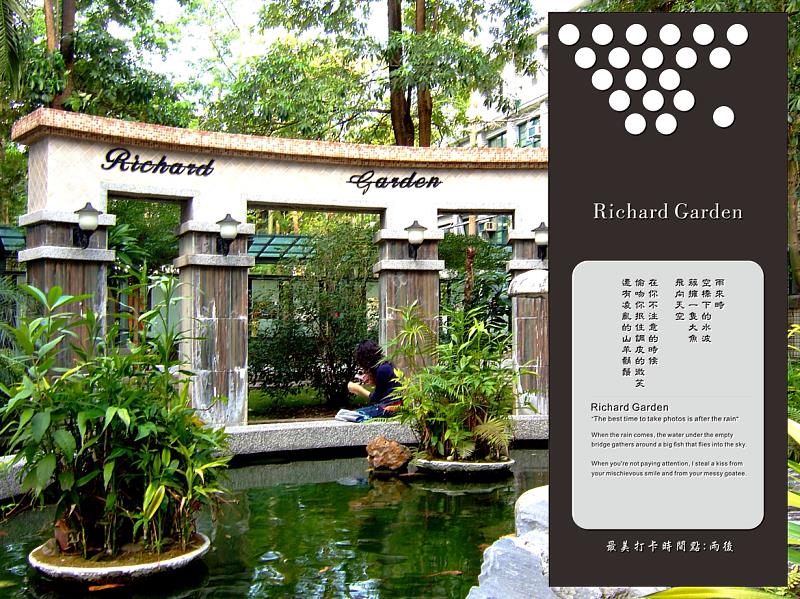

1. 理查花園(Richard Garden) — 以黃國慶前董事長的英文名字命名。這裡有一個美麗的池塘,養著可愛的烏龜和臺灣鯛魚,是黃前董事長當年最喜愛的清晨漫步之地,也是學生們在午後黃昏散步聊天的最佳地點。

2. 喜多廊 — 在這片青青草地上,蝴蝶翩翩飛舞,微風輕拂花朵,仿佛在講述著校園裡的美好故事。常常見到學生們三兩在這林蔭下閱讀討論。

校長郭代璜在儀式中熱情洋溢地分享了校園從過去到現在的巨大變化,並表示:「我們希望這次校友回娘家活動,不僅讓大家回顧過去,更能看到母校的發展和變遷。我們期望所有校友無論身在何處,都能感受到母校的溫暖與支持,繼續在各自領域發光發熱,傳承大仁科大的精神。」

佑全藥品公司總經理文德蘭也應邀參加了這次活動,她在致詞中表示:「非常榮幸能參加此次畢業典禮與揭牌儀式,祝福校運昌隆,畢業生鵬程萬里。」

校友總會長范景章和各地區會長為畢業生贈送了精美禮物,熱情歡迎新畢業生加入校友會,並鼓勵他們為國家和社會貢獻力量。

藥學系的兩位在校生也在活動中分享了他們在校園裡的美好生活點滴,感謝歷年來師長及學長姐的傳承,並祝福學長姐們畢業快樂、龍騰馬躍。

此次活動由研發處職涯與校友服務中心主辦,為所有畢業生留下深刻的回憶。校方希望畢業生未來常回母校,加入校友會,共同為大仁科技大學增光添彩。

大仁科技大學將繼續致力於創造更多的交流機會,秉持學校的傳統與創新精神永續發展。目前由各界共同推動『傳播愛的種子 點燈助學圓夢』計畫,歡迎共襄盛舉。

點燈計畫募款專頁: https://a18.tajen.edu.tw/p/412-1018-6087.php?Lang=zh-tw

大仁科大校務基金募款專頁: https://a18.tajen.edu.tw/

圖一、大仁科技大學12校景之一「理查花園(Richard Garden)」是以黃國慶前董事長的英文名字命名。也是學生喜歡在午後黃昏散步聊天的最佳地點。

圖一、大仁科技大學12校景之一「理查花園(Richard Garden)」是以黃國慶前董事長的英文名字命名。也是學生喜歡在午後黃昏散步聊天的最佳地點。 圖二、大仁科技大學12校景之一「喜多廊」

圖二、大仁科技大學12校景之一「喜多廊」 圖三、大仁科技大學校園12景揭牌儀式二部曲

圖三、大仁科技大學校園12景揭牌儀式二部曲 圖四、大仁科技大學校園12景揭牌儀式二部曲,由郭代璜校長帶領校友總會及本校一級主管合影

圖四、大仁科技大學校園12景揭牌儀式二部曲,由郭代璜校長帶領校友總會及本校一級主管合影文章附檔 點燈計畫募款專頁 大仁科大校務基金募款專頁

慶祝大會於上午九時在活動中心大禮堂舉行。配合「龍躍大仁、邁向卓越」的活動主題,儀式由國軍陸軍333旅的精采表演揭開序幕,並由校長帶領一級主管帶隊舞龍與電音三太子一同熱鬧進場。

大仁科技大學 58週年校慶

大仁科技大學 58週年校慶慶祝大會除了進行資深教職員工、傑出校友與校園優秀青年獎的頒獎,.也安排「毛小孩走秀」,由10位寵物美容系的同學領著可愛的毛寶貝們進行變裝走秀。為了讓許多公忙無暇參與的朋友們也能即時收看典禮內容,會場也將設置無人機現場實況直播(FB、YT同步撥放)。

活動下午登場的除了傳統的運動會競技,校方也安排「大榕樹與小貝湖的時光」,讓校友們齊聚榕樹下,在詩歌、音樂與濃濃的回憶中走入回憶的時光。多年前年輕的身影,負笈大仁求學的點點滴滴,在這值得慶祝的午後,溫馨滿盈❤️。

大仁58校慶系列活動: 校友大榕樹下 回首話當年(合影)

大仁58校慶系列活動: 校友大榕樹下 回首話當年(合影) 大仁58校慶系列活動: 校友大榕樹下 (合影)

大仁58校慶系列活動: 校友大榕樹下 (合影) 圖1、大仁科技大學校長周德光(左)與敏惠醫護管理專科學校校長孫逸民(右)完成產學合作備忘錄(MOU)簽署並合影留念,象徵雙方正式建立合作夥伴關係,共同推動醫護與智慧教育發展。

圖1、大仁科技大學校長周德光(左)與敏惠醫護管理專科學校校長孫逸民(右)完成產學合作備忘錄(MOU)簽署並合影留念,象徵雙方正式建立合作夥伴關係,共同推動醫護與智慧教育發展。 圖2、大仁科技大學與敏惠醫護管理專科學校參訪交流活動圓滿完成,雙方校長及與會師長合影留念,透過實地參訪與深度交流,為未來校際合作與人才培育奠定良好基礎。

圖2、大仁科技大學與敏惠醫護管理專科學校參訪交流活動圓滿完成,雙方校長及與會師長合影留念,透過實地參訪與深度交流,為未來校際合作與人才培育奠定良好基礎。 圖3、敏惠醫專蒞臨大仁科大參訪交流,由校內師長進行專業導覽,實地介紹護理系情境教學設備與臨床實作規劃,展現大仁科技大學在醫護教育實務導向與教學品質上的投入與成果。

圖3、敏惠醫專蒞臨大仁科大參訪交流,由校內師長進行專業導覽,實地介紹護理系情境教學設備與臨床實作規劃,展現大仁科技大學在醫護教育實務導向與教學品質上的投入與成果。